Redefining the social link: from baboons to humans

S. S. Strum and Bruno Latour

Social Science Information 1987 26: 783 DOI: 10.1177/053901887026004004

The online version of this article can be found at: http://ssi.sagepub.com/content/26/4/783

셜리 스트럼, 브뤼노 라투르(1987)

오역 있을 수 있음.

지난 십 년간, 인간/비인간 사회에 대한 풍부한 데이터가 사회의 본성 그리고 사회적 연계에 대한 기성의 사고에 은밀히 도전해왔다. 그 정보들의 모호함과 불일치는 사회를 단순한 용어로 정의하려는 앞선 시도들을 완전히 물거품으로 만들었다. 이 부조화와 불일치는 그저 더 많은 정보와 더 나은 방법론이 마련된다면, 또 이데올로기와 아마추어리즘으로부터 과학적 시도를 더욱 격리한다면 교정될 “실행상의 어려움”의 결과일 뿐일까? 이 논문에서 우리는 이러한 관습적 태도를 취하지 않고, 문제에 접근하는 다른 방식을 제안하려 한다.

만약 불일치야말로 실재이며, 기존 맥락의 틀이 잘못된 것이라면 어찌하겠는가? 틀 짓는 방식의 변화가 불러올 영향을 탐구하기 위해, 우리는 우선 사회에 대한 대안적 패러다임들을 살펴본 다음, 한 가지 특정 사례를 검토할 것이다. 그 사례는 바로 개코원숭이 사회에 관한 생각들의 역사다. 그다음 사회적 연계의 진화에 관한 우리의 생각에 사회의 다른 의미들을 적용했을 때 생겨나는 결과들을 살펴볼 것이다. 마지막으로 우리는 “정치”의 진화 [문제]를 포함한 기성의 인간·비인간 사회학이 지닌 여러 문제점을 분석할 새로운 틀을 제시하면서 글을 마칠 것이다.

사회의 개념을 재정의하기

탐색과 포괄의 어려움에도 불구하고, 최근까지 사회과학은 “사회”가 명확히 정의된 객체가 될 수 있다는 패러다임을 채택해왔다. 사회의 행위자들은, 사회학 학파마다 그들에게 부여하는 활동성의 정도가 다를지라도, 어쨌든 더 큰 사회에 속한다. 이는 사회과학자들이 규모의 차이를 사고함을 의미한다. 즉 미시 층위(행위자들, 구성원들, 참가자들)와 거시 층위(전체로서의 사회)(Knorr and Cicourel, 1981). 지난 이십 년간, 사회에 대한 이 지시적 정의는 에스노메소돌로지(Garfinkel, 1967)와 과학 사회학(Knorr and Mulkay, 1983)에 의해, 그리고 특히 사회과학들(Law, 1986)과 기술 사회학(Latour, 1986a)에 의해 도전받아왔다. 이런 연구들 덕분에, 미시 층위와 거시 층위의 관습적 구분은 흐려졌고, 사회에 대한 전통적 정의는 받아들이기 어려워졌다. 그 대신 사회는 그들의 “작업” 과정에서 “층위”를 침범하는 활동적인 사회적 존재에 의해 지속적으로 구성되거나 “수행된다”는 관점이 강력한 설득력을 갖게 되었다.

원칙과 실천의 측면에서 다른 두 입장, 즉 지시적ostensive 모델과 수행적performative 모델은 사회적 연계가 어떻게 특징지어지는지에 대해 결정적으로 다른 결론을 내린다. 두 관점은 다음처럼 요약될 수 있다.

――사회적 연계에 대한 지시적 정의

1. 원칙적으로, 사회를 하나로 묶는 전형적 속성들, 사회적 연계와 그것의 진화를 설명하는 속성들을 발견하는 것은 가능하지만, 실천적으로, 그것들을 발견하기는 어려울 것이다.

2. 이런 속성들과 요소들은 사회적이다. 만약 이와 다른 속성들이 포함된다면 그때 사회에 대한 설명은 경제학, 생물학, 심리학 등의 영역일 것이다.

3. 사회적 행위자들(그들의 규모가 미시적이건 거시적이건 간에)은 하나로 정의되는 사회 안에 있다. 행위자의 활동적인 정도에 따라 그들의 활동은 제한될 텐데, 그들은 거대한 사회의 부분에 지나지 않기 때문이다.

4. 행위자들이 사회 안에 있기 때문에, 그들은 사회의 원칙들을 밝혀내는 데 관심이 있는 과학자들에게 유용한 정보원이다. 그러나 행위자들은 사회의 부분에 지나지 않기 때문에, 설령 그들이 “지각 있는” 존재라 할지라도, 그들은 결코 전체 그림을 보거나 알 수 없다.

5. 적절한 방법론이 있다면 사회과학자들은 사회를 하나로 묶는 원칙들을 발견할 수 있으며, 행위자의 신념과 행동을 구분할 수 있다. 그렇게 고안된 전체로서의 사회의 그림은 그 속에 있는 개별 사회적 행위자들로서는 접근 불가능하다.

이 전통적 패러다임에 따르면, 사회는 존재하고, 행위자들은 이미 존재하는 규칙과 구조에 따라 그것에 들어간다. 사회의 전반적인 본성은 행위자들에게 알려지지 않았고 알려질 수도 없다. 사회 바깥에 서 있는 과학자들만이 그것을 전체적으로 보고 이해할 능력을 지닌다.

――사회적 연계에 대한 “수행적” 정의

1. 사회생활에 특유한 속성을 설정하는 것은 원칙적으로 불가능하지만, 실천적으로 가능하다.

2. 요소들, 속성들의 다양성은 사회적 행위자들에 의해 정의되는 사회적 연계에 관여한다. 그것들의 다양성은 순수하게 사회적인 영역에 국한되지 않고, 경제학, 생물학, 심리학 등의 영역을 포괄할 수 있다.

3. 실천적으로, 자신과 타자들에 대해 행위자들은(그들의 규모가 미시적이건 거시적이건 간에) 사회가 무엇인지 전체와 부분 양쪽에서 정의한다.

4. 사회를 “수행하는” 행위자들은 그들의 성공을 위해 무엇이 필수적인지 안다. 이 앎은 부분에 대한, 전체에 대한, 신념과 행동의 차이에 대한 지식을 포함할 것이다.

5. 사회과학자들은 다른 여느 사회적 행위자들처럼 질문을 제기하고, 과학자들이 아닌 이들보다 더도 덜도 아닌 정도로 사회를 “수행한다”. 하지만 그들은 사회에 대한 그들의 정의를 강제하는 다른 실천적 방법을 지니고 있을 것이다.

수행적 관점에 따르면, 사회는 그것을 정의하려는 수많은 노력으로 구성된다. 즉 사회는, 그것을 정의하려고 분투하는 과학자를 포함한 모든 행위자의 수행으로 달성되는 무언가이다. 이런 관점에서 사회적 행위자는, 가핑클의 표현(1967)을 사용하자면, “문화적 백치dopes”에서 사회의 활동적 달성자로 변모하게 된다. 이 관점에서는, 행위자들 간의 관계에서 사회적 연계를 찾는 것보다는, 행위자들이―사회가 무엇인가에 대한 그들의 탐색을 통해―어떻게 그런 연계를 달성하는지가 더 중요해진다.

전통적 체계에서 수행적 체계로 이동하면 두 쌍의 반비례 관계들이 나타나는데, 하나는 모든 행위자 사이의 낯선 대칭으로 나타나고, 다른 하나는 새로운 비대칭을 지시한다. 첫 번째 반비례 관계는 다음과 같다. 행위자가 활동적일수록, 그들은 다른 행위자와 분리되지 않는다. [활동적 행위자에 대한] 이러한 변화된 정의는 그 행위자가 사회가 무엇인지, 무엇이 사회를 결속하는지, 사회가 어떻게 대체될 수 있는지 조사하는 완전히 숙련된 사회과학자라고 말하는 것과 같다. 두 번째 비대칭 관계는 다음과 같다. 행위자들이 동등해 보일수록, 원칙적으로는, 그들이 사회를 달성하는 데 활용할 수 있는 수단 때문에 그들 사이의 수행적 차이는 더욱 분명해진다. 이제 이러한 원칙들이 개코원숭이 사회에 어떻게 적용되는지 보여주겠다.

개코원숭이: 생각들의 역사

우리가 대다수의 서구 철학자보다 개코원숭이에게서 더 많은 것을 배울 수 있다고 다윈이 말했을 때, 그는 사실 개코원숭이에 대해서 거의 아는 것이 없었다(Darwin, 1977). 다른 동물들의 행동과 사회에 대한 근대적 과학 연구를 개시한 것이 바로 다윈주의 혁명이[기 때문이]다.

개코원숭이에 대한 전-과학적인 통속적 생각은 그들이 질서 없는 짐승들의 무리여서 전적으로 사회적 조직화가 부재하며, 무작위로 돌아다닌다는 것이었다(Morris and Morris, 1966). [그러나] 최초의 “과학적” 연구는 [개코원숭이 집단에서] 질서 있는 사회의 한 면모를 포착해냈다. 원숭이에 대한 초기의 실험적 연구(Kemmpt, 1917)와 포획된 개코원숭이에 대한 연구(Zuckerman, 1932)는 야생에서의 그 동물의 행동에 대해서는 아주 약간의 지식만을 포함하고 있었다(Marais, 1956, 1969; Zuckerman, 1932). 그럼에도 이 연구들은 개코원숭이가, 매우 단순하게 조직된 것일지라도 사회를 가지고 있음을 입증했다. [그 연구들에서는] 성과 지배력이 주요 요인이었다(Maslow, 1936; Zuckerman, 1932). 성, 혹은 암컷에 성적으로 접근하려는 수컷의 열망은 사회를 하나로 유지했다. 개코원숭이는 질서 있지만 단순한 영장류 사회에 대한 최초이자 가장 고전적인 표상representatives이었다.

1950년대에 개시된 근대적인 개코원숭이 현장 연구들(DeVore, 1965; DeVore and Hall, 1965; Hall, 1963; Washburn and DeVore, 1961)은 영장류의 행동을 그것의 본성적인, 즉 진화적인 배경 속에서 이해하려는 선구적 시도에 속한다(Washburn and Hamburg, 1965; Washburn et al., 1965). 그 연구들은 사회가 성에 바탕을 둔 것이 아님을 암시했다. 대신 사회적 구조는 수컷의 공격성의 영향력과 거기에서 기인하는 지배 계급에 의해 구성되었다. 성적이지 않은 사회적 유대가 무리를 결속했다. 워시번과 드보어, 홀(DeVore and Hall, 1965; Hall and DeVore, 1965; Washburn and DeVore, 1961)은 각자의 결과를 비교하면서, 그들이 연구한 개코원숭이가 세 종이 포함되어 있고 수백에서 수천 마일 떨어져 있는 다른 무리인데도 유사하다는 점에 감명받았다. 사회적 생활로 조직된 특정 개코원숭이의 사례뿐만 아니라, 지리와 종차(種差)에 상관없이 개코원숭이는 동일한 사회를 유지했다.

1960년대와 1970년대에는 유인원 현장 연구가 급증했고, 개코원숭이 연구 역시 마찬가지였다(e.g. Altmann and Altmann, 1971; Ransom, 1984; Rowell, 1966, 1969; Stoltz and Saayman, 1970). 다양한 서식지에서 행해진 개코원숭이에 대한 관찰은 개코원숭이 사회에 관한 기존의 생각에 도전했다. 우간다의 숲에 사는 개코원숭이(Rowell, 1966, 1969)에게는 수컷의 안정적인 지배 체계가 결여되어 있었고, “적응적인” 수컷의 다채로운 행동이 일찍 보고되었다. 수컷의 지배 질서보다 친족 관계와 우정이 개코원숭이 사회의 바탕이 되는 것으로 나타났다(Ransom, 1984; Ransom and Ransom, 1971; Strum, 1975a, 1982). 이러한 새로운 발견은 인식된 특정 동물들을 개별적으로 오랜 시간에 걸쳐 추적하는 것을 비롯한 새로운 방법론들 덕분에 가능해졌다. 그리하여 관찰된 개코원숭이 무리들은 ‘표준’에서 갈라져 나왔고, 개코원숭이 행동 방식의 다양함은 종의 우세 패턴과 진화론적 해석 모두를 약화시켰다.

종 내 변동성이라는 난제에서 벗어나는 방법은 늘어나는 불일치(그리고, 함축적으로 말해서 개코원숭이 행동의 증가하는 예측 불가능성)를 누락시키는 것뿐인데, 이는 관찰자들의 정보와 관점을 거부하는 일이었다. 이 문제에 대한 일반적인 관점은 이러했다. 개코원숭이 집단들은 다르게 행동하지 않았고, 다만 연구들이 부정확했을 뿐이다. 개코원숭이 사회의 구조는 고정적인 것으로, 다양한 관찰의 심층에 존재한다.

그러나 개코원숭이들(그리고 다른 유인원 종들) 속에서 보고된 수많은 변동은 방법론적 논쟁을 결국 어느 정도 가라앉혔다. 과학자들은 행동 방식과 사회가 모두 가변적이라는 생각을 받아들였다(e.g. Crook, 1970; Crook and Gartlan, 1966; Eisenberg et al., 1972; Gartlan, 1968; Jay, 1968; struhsaker, 1969). 어려운 문제는 가변성을 좌우하는 원칙을 찾아내는 것이었다. 당시 가장 유력한 후보들은 생태학과 계통발생학이었지만, 결국 [그것들이 아니라] 1970년대 중반의 사회생물학적 접근(Wilson, 1975)만이 새로운 종합을 제공했다. 이 개조된 진화론적 틀은, 사회적 원칙에 관한 의문에 설득력 있는 답을 제공했다. 고정적인 요소는 사회적 구조 자체에 있는 게 아니라 개체의 유전자형에 있었다. 초기의 진화론적 공식이 암시했던 것처럼, 집단이 선택되는 것이 아니라 개체가 선택되는 것이었다. 사회 자체는 안정적이지만 그 사회는 개체의 결단, 진화적 안정전략(Evolutionary Stable Strategy, ESS), 환경에 따라 달라지는 ESS들의 “우연적” 결과였다(Maynard Smith, 1976; Maynald Smith and Parker, 1976; Maynard Smith and Price, 1973).

[그런데] 사회생물학적 해결책은 사회를 달성할 수 있는 ‘근접원인으로서의 수단들’에 대한 의문의 여지를 남겼다. “궁극적” 시나리오에서는 ‘스마트 유전자 계산기’가 적절한 행위자가 될 수도 있겠지만, 전체 개체는 사회의 실제 참가자로서 공존, 경쟁 또는 협력했다. 개코원숭이(그리고 영장류) 연구의 가장 최근 단계는 이러한 근접원인의 층위를 다뤄왔다. [그 연구들에서] 정보는 주로 야생에서의 개코원숭이를 장기간 연구하면서 얻어진다(연구 현장: 케냐―엠보젤리, 길길/레이키피아, 마사이마라; 탄자니아―곰베, 미쿠미; 보츠와나―오카방고).

최근의 연구는 우리의 논의에 대단히 흥미롭다. 최근 연구 동향은 사회생물학적인 “스마트 생물학” 논의가 허용했던 것보다 개코원숭이가 더 풍부한 사회적 기술과 사회적 의식을 가졌음을 인정하는 쪽으로 흐르고 있다. 사회적 기술은 협상하기, 시험하기, 평가하기, 조종하기를 포함한다(Strum, 1975a,b, 1981, 1982, 1983a,b,c, 근간; Western and Strum, 1983). 유전자에 의해 번식 성공률을 극대화하도록 추동되는 수컷 개코원숭이는 자신이 원하는 것을 얻기 위해 단순히 자신의 크기나 힘 혹은 지배 서열에만 의존하지는 않는다. 설령 지배력만으로 충분하[게 설명될 수 있]다 할지라도, 다음과 같은 의문이 여전히 남아 있다. 개코원숭이는 누가 우세한지 아닌지 어떻게 아는가? 지배력은 사실fact인가 가공물artefact인가? 그것이 가공물이라면, 누구의 가공물인가? 개코원숭이의 사회를 찾고 있는 관찰자의 것인가? (심지어 고전적인 지배력 연구에서도, 조사관은 지배 계급을 “발견”하기 위해 음식을 둘러싼 경쟁으로 수컷들을 짝지어 넣으면서 개입할 수밖에 없었다.) 혹 그것은 관찰자와 개코원숭이 모두가 풀어야만 하는 보편적 문제인가?

최근의 증거가 제시하듯이 개코원숭이들이 누가 누구와 동맹인지, 누가 누구를 이끄는지, 어떤 전략이 그들의 목표를 더 잘 성취하는지 알아내려고 지속적으로 시도하고 시험한다면, 개코원숭이와 과학자 양자는 같은 질문을 던지고 있는 것이다. 그리고 개코원숭이가 지속적으로 협상하고 있다면, 사회적 연계는 “사회란 무엇인가”에 대한 지식을 획득하는 과정으로 변모한다. 약간 다르게 말해보자. 개코원숭이가 안정적인 구조 속에 들어가 있지 않고 오히려 그 구조란 무엇이어야 하는지 협상하는 중에 있고, 그 협상으로 모두를 떠밀고, [그것의 진행을] 관찰하고 시험하고 있음을 우리가 인정한다면, 단순한 구조에 들어맞지 않는 개코원숭이 사회의 다양성은 “수행적” 문제의 결과라고 볼 수 있다. 증거는 뒤집어 생각해보면 훨씬 명백해진다. 만약 들어갈 수 있는 구조가 [미리] 존재했다면, 왜 시험하고, 협상하고, 관찰하는 그 모든 행동이 마련되었겠는가(i.e. Strum, 1975a,b, 1981, 1982, 1983a,b,c; Boese, 1975; Busse and Hamilton, 1981; Cheney, 1977; Dunbar, 1983; Gilmore, 1980; Hamilton et al ., 1975; Hausfater, 1975; Kummer, 1967, 1973, 1978; Kummer et al ., 1974; Nash, 1976; Packer, 1979, 1980; Popp, 1978; Post et al ., 1980; Rasmussen, 1979; Rhine, 1975; Rhine and Owens, 1972; Rhine and Westlund, 1978; Sapolsky, 1982, 1983; Seyfarth, 1976; Smuts, 1982; Stein, 1984; Walters, 1980, 1981; Wasser, 1981)? 그리고 개코원숭만이 이러한 특징을 보이는 비인간 유인원인 것도 아니다(e.g. Bernstein and Ehardt, 1985; Chepko-Sade, 1974; Chepko-Sade and Olivier, 1979; Chepko-Sade and Sade, 1979; DeWaal, 1982; Drickamer, 1974; Gouzoules, 1984; Kaplan, 1978; Kleiman, 1979; Parker and MacNair, 1978; Seyfarth, 1977, 1980; Silk, 1980).

우리는 지금까지의 개코원숭이 데이터와 논의를 다음처럼 요약할 수 있다. 첫째, 개코원숭이 사회에 관한 전통적이고 지시적인 정의는 개코원숭이의 사회생활에 대한 다양한 데이터를 수용하지 못했다. 결과적으로, 일부 정보는 “데이터”로 취급됐고 다른 정보는 무시되거나 설명할 수 없는 불일치로 처리됐다. 둘째, 더 최근의 연구들은 개코원숭이들이 서로 협상하고, 시험하고, 감시하고, 간섭하는데 극히 많은 시간을 투자한다는 것을 보여준다.

사회의 수행적 정의는 우리가 두 가지 “사실”의 집합을 통합할 수 있게 해준다. 이 정의에 따르면, 개코원숭이는 무리 안의 존재로 보이지 않을 것이다. 대신에 그들은 그들이 존재하는 사회와 무리, 그것의 구조와 경계를 정의하기 위해 분투하는 것으로 보일 것이다. 그들은 계급제 내부에 있는 것으로 보이지 않을 것이고, 오히려 그들의 활동 자체가 그들의 사회적 세계를 질서 지을 것이다. 이러한 관점에서, 변화하거나 고정적인 계급 구조는 개코원숭이가 반드시 적응해야 하는 사회의 한 지배적 원칙으로서가 아니라, 예측 가능한 상호작용의 기반을 위한 탐색의 잠정적인 결과로서 발전한 것일 수 있다. 사회를 수행하는 개코원숭이들은 [이미 존재하는] 동맹체제에 들어가기보다는, 어떤 관계가 유지되고 어떤 관계가 깨질지 미리 확실히 알지 못한 채 동맹의 가용성과 견고성을 시험한다. 요컨대, 수행적 [관점에서 본] 개코원숭이들은 그들의 사회가 무엇이고 무엇이 될지를 적극적으로 협상하고 재협상하는 사회적 참여자들이다.

사회에 대한 수행적 설명은 전통적인 모델보다 종적(縱的)인 데이터를 더 잘 해명할 수 있을 것으로 보인다. 이는 포식자의 행동 방식(Strum, 1975b, 1981, 1983), 수컷의 상호작용(Strum, 1982, 1983a,b), 세력 투쟁의 완화(Strum 1982a,b), 사회적 전략(Strum, 1982, 1983a,b, 근간), 사회적 계략의 발전(Western and Strum, 1983), 주요 연구 집단의 분열(Strum, 근간)을 조사할 때 사실로 드러난다. 사회를 “수행하는” 개코원숭이[라는 아이디어]는 또한 교차-인구적 데이터와 원숭이나 유인원 등 다른 종의 데이터를 더 일관된 방식으로 설명하게 해준다.

사회적 복잡성과 사회적 복합성

우리가 개코원숭이를 그들 사회의 활동적 수행자들로 변모시킨다면, 그들을 인간과 나란히 놓게 되는 것인가? 수행적 패러다임은 [둘 사이에] 중요한 구별을 [또한] 도입한다. 차이점은 사회가 무엇인지에 대한 자신의 개별적 버전을 실행하는 행위자가 사회의 버전을 강제하거나 거대한 규모로 타자를 조직하기 위해 사용하는 실천적 수단이 무엇이냐에 있다.

행위자들이 오직 자신만을 가졌다면, 즉 자원으로 가진 것이 자신의 몸뿐이라면, 안정적인 사회를 건설하는 과업은 어려울 것이다. 아마 이것이 개코원숭이들의 경우일 테다. 그들은 누가 집단의 일원인지, 무엇이 집단의 적절한 단위체로 고려되어야 하는지, 다른 단위체와의 상호작용의 본질이 무엇인지 등을 결정하려 애쓰지만, 이러한 사안을 한 번에 하나씩 나누어 집중하거나 결정할 수 있게 하는, 단순하거나 단순화하는 수단을 갖고 있지 못하다. 나이, 젠더, 그리고 아마 친족 관계는 대부분의 상호작용에서 주어진 조건으로 받아들여질 것이다. 지배 체계의 확장도 친족 관계와 연계되므로, 지배 서열 역시 조건으로 주어질 수 있다(Chapais and Schulman, 1980; Hausfater et al., 1982). 그러나 나이, 친족, 친족에 연계된 지배[체제]조차도 결정적 지점에서는 협상의 대상일 것이다(Altmann, 1980; Cheney, 1977; ChepkoSade and Sade, 1979; Popp and DeVore, 1979; Trivers, 1972; Walters, 1981; Wasser, 1982; Wasser and Barash, 1981). 즉 수많은 변수가 동시에 충돌하는 것이다. 이것이 복잡성complexity의 정의이다. 즉 복잡성은 “다수의 대상을 동시에 감수하는 것”이다. 개코원숭이에 관한 것인 한, 그들은 다양한 요소를 한 번에 소화하려 한다.

이제 우리는 개코원숭이가 복잡한 사회에 살고 있고 복잡한 사회성을 가지고 있다고 여길 것이다. 사회 질서를 구축하고 보수할 때, 그들은 아주 제한된 자원, 그들 자신의 몸, 자신의 사회적 기술, 그들이 구성할 수 있는 여느 사회적 전략만을 활용한다. 우리 관점에서 한 번에 하나의 요소를 협상하는 데 어려움을 겪고, 비슷한 문제를 지닌 다른 이의 간섭을 끊임없이 받는 개코원숭이는 민속방법론자들ethnomethodologists이 묘사하는 능동적 구성원의 이상적인 예다. 이러한 제한된 자원으로는 약간의 사회적 안정성만을 이룰 수 있다.

더 강대한 안정성을 위해 필요한 것은 단지 추가적인 자원뿐이다. 즉 몸에 각인된 것과 사회적 기술로 이룰 수 있는 것 이상의 무언가가 필요하다. 물질적 자원과 상징들은 “사회란 무엇인가”에 대한 특정한 관점을 강제하고 강화할 수 있고, 사회생활을 복잡성에서 우리가 복합성complication이라고 부르는 것으로 이동시킬 수 있다. 무언가가 단순한 작업의 성공적 산물일 때 그것은 “복합적”이다. 일련의 단순한 단계들을 밟아나가는 기계에 의해 업무가 달성된다는 점에서, 컴퓨터는 복합적 구조의 전형이다. 우리는 복잡성에서 복합성으로의 이동이 사회생활의 유형들을 결정적이면서도 실천적으로 구별한다고 주장한다.

이 점을 더 잘 이해하기 위해서, 개코원숭이의 사회생활을 이해하려고 개코원숭이 관찰자들이 무엇을 했는지 살펴보려 한다. 먼저, 개체들은 식별되고 이름 붙여졌으며, 집단의 구성은 나이, 성별, 친족, 그리고 지배 서열[등의 요인]에 의해 측정되었다. 행동 양식의 항목들은 식별되고, 규정되고, 코드화되었다. 그러고 나서, 동시에 일어나는 다양한 상호작용 중에서 개체들, 시기들, 활동들로 구획된 한 부분집합에 의도적으로 주의가 집중되었다. 물론 우리는 이러한 절차가 그저 개코원숭이 사회에 실존하고 그 사회에 대해 알려주는 사회 구조에 도달하는 엄정한 방법이라고 이해할 수도 있다. 과학적 작업에 대한 이러한 이해는 사회에 대한 지시적 정의에 잘 들어맞는다. 그러나 우리의 [수행적] 관점에서는, 인간 탐구자가 개코원숭이 사회를 이해하기 위해 행한 작업은 그야말로 인간 사회를 개코원숭이 사회와 다르게 만드는 과정 그 자체다. 근대적인 과학 탐구자는 변화하고, 모호하고, 하릴 없는 행동, 관계, 의미의 복잡성을 단순하고, 상징적이고, 명확하게 다듬어진 항목들의 복합적 배열로 대체한다. 이러한 단순화는 중차대한 과업이다.

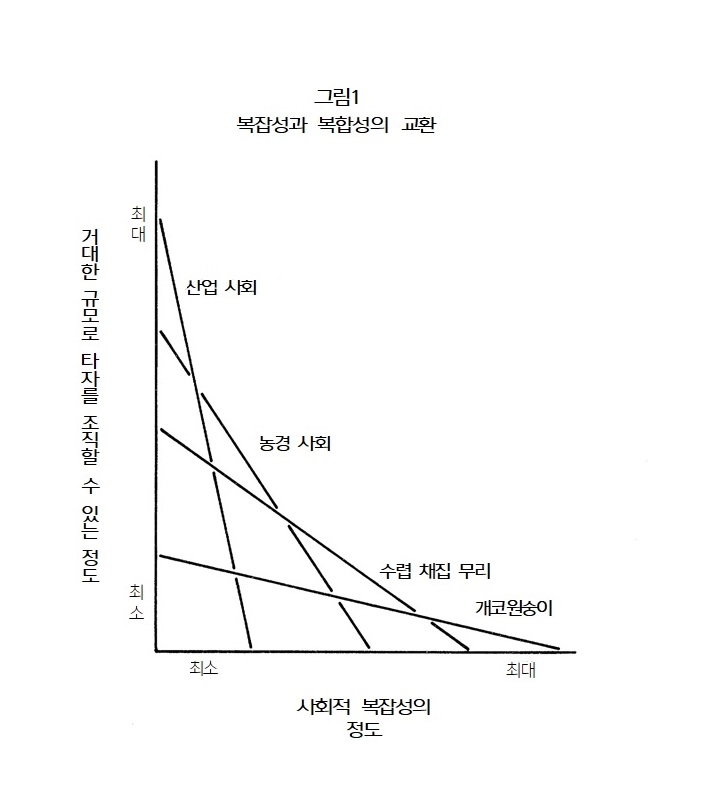

어떻게 사회적 복잡성이 사회적 복합성으로 이동하게 되는가? 그림1은 우리가 이 진행을 상상하는 방식을 보여주고 있다. 첫 번째 선은, 우리의 용어로 말하자면 복잡한 사회성을 띠는 개코원숭이식 사회를 나타낸다. 이 사회는 복잡하지만 복합적이지는 않은데, 개체들이 타자들을 거대한 규모로 조직하지 못하기 때문이다. 그들의 사회적 협상의 높은 강도는 자기 버전의 사회를 타자에게 강요하지 못하는, 혹은 사회를 안정적이고 영속적인 것으로 관철하지 못하는 그들의 상대적 무력함을 반영한다.

두 번째 선은 가설적인 수렵 채집 무리를 표시하는데, 이들이 사회를 구축하는 데 이용하는 물질적, 상징적 수단은 근대적 산업 사회에 비교하면 빈곤하지만, 개코원숭이와 비교하면 풍부하다. 여기서 언어, 상징, 물질적 대상은 사회적 질서의 본성을 탐지하고 협상하는 과업을 단순화하는 데 활용될 수 있다. 사회를 수행하는 데 있어 몸들은 각자의 사회적 전략을 지속하지만, 더 거대하고, 지속적이고, 덜 복잡한 규모에서 그렇게 한다. 물질적 자원, 그리고 언어와 관련된 상징적 혁신은 개체들이 타자에게 더 많은 힘을 행사하고 영향력을 가지게 함으로써 사회적 질서의 본성을 규정할 수 있게 한다.

세 번째 선은 농경 사회를 나타내는 것으로, 여기서는 사회적 유대를 만들어내기 위해 더 많은 자원을 동원할 수 있다. 사실 [이 단계에 이르면] 사회적 유대는 개체의 상대적인 부재 속에서도 지속될 수 있다. 이 사회는 수렵 채집 무리에서보다 더 복합적이고 강력하며, 협상의 각 단계가 훨씬 덜 복잡하기 때문에 더 거대한 규모에서 사회를 수행할 수 있다.

근대 산업 사회는 도표의 네 번째 선으로 그려지고 있다. 여기서 개체들은 타자를 장대한 규모에서 조직하고 “동원”할 수 있다. 우리의 설정에 대입해보면, 산업 사회의 기술은 다른 인간, 동물 사회와 비교했을 때 사회적 과업들을 덜 복잡하게 하면서 더 복합적으로 만드는 단순화의 기술이다. 다양한 요소를 일정하게 유지하고, 한 번에 하나의 변수를 순차적으로 협상함으로써 안정적인 복합적 구조가 만들어진다. 사회적 복합성[이 증대되는]의 과정에 운용되는 육체 외적인extra-somatic 자원을 통해 다국적 기업, 주나 국가 같은 단위체가 구성될 수 있게 된다(Lature, 1987). 우리가 스케치한 동향은 개코원숭이에게서 발견되는 복잡한 사회성에서 인간에게서 발견되는 복합적 사회성으로 흘러간다. 타자에게 영향을 끼치거나, 사회에 대한 자신의 버전을 강요하거나, 영속적인 사회적 질서를 만들 힘을 거의 갖지 않은 개체에서 출발하여 우리는 개체가 사회적 협상을 단순화하기 위해 더더욱 많은 물질과 “육체 외적인” 수단을 운용하는 상황을 마주하기에 이르렀다. 이러한 상황은 타자―이때 타자가 물리적으로 현존하는 것이 아닐지라도―를 거대한 규모에서 조직할 능력을 개체들에게 부여한다. 새로운 추가적 자원을 사용하면서, 사회적 행위자들은 (수컷 개코원숭이 사이의 동맹처럼) 약하고 재협상의 여지가 있는 연합을 강하고 파괴할 수 없는 단위체로 만들 수 있다(Callon and Latour, 1981; Latour, 1986a).

수행적인 사회적 유대의 진화

수행적 틀을 채택하면 두 가지 중요한 공식이 뒤따라 생겨난다. 첫째로 그것은 모든 사회적 참여자에게 완전한 활동성을 부여한다. 그들은 개별적으로 또 함께 사회를 만들어내며, 이론적으로는 모두 동등하다. 하지만 둘째로, 사회란 무엇인가에 대한 개인적 관점에 따라 타자를 조직하고 사회적 유대에 대한 자신의 정의를 강요하는 행위자들의 실천적 수단을 고려할 때, 새로운 비대칭성이 모습을 드러낸다.

이는 사회적 유대의 진화를 설명하는 새로운 방식을 제안한다. 뒤따르는 내용은 진화적 시나리오에 영향을 미칠 수 있는, 사회의 의미에 대한 분류이다.

우리는 사회에 대한 통상적인 정의, 즉 “연합하기”에서 시작할 수 있을 것이다. 그러나 어떻게 한 행위자가 사회적 연계를 유지하도록 할 수 있는가? 어떤 연합이 더 강해지고 오래 지속되는 동안, 어떤 연합은 약해진다. 개코원숭이에서 인간에 이르는, 복잡성과 복합성에 대한 우리의 비교 작업은 자원들이 사회의 구축과 안정성에 영향력을 행사한다는 것을 시사한다.

사회라는 단어에 대한 어원 역시 참고할 만하다. 그것의 뿌리는 seq-, sequi이며 그 뜻은 “뒤따름following”이다. 라틴어 “socius”는 함께하는 동료, 파트너, 동지, 동반자, 일행을 뜻한다. “socio”는 함께 뭉친 것, 연합, 공동으로 하거나 지속하는 것을 의미한다. 다른 언어들에서 “사회”라는 단어의 역사적 계보는 첫째로는 누군가를 뒤따르기, 그다음엔 등록하기나 협력하기, 마지막으로는 공동으로 무언가를 갖기라는 뜻으로 이루어져 있다. 이런 세 가지 뜻은 개코원숭이에게 꽤 잘 들어맞는다. 사회의 다음 뜻은 상업적 사업의 지분을 갖는 것이다. 사회 계약으로서 “사회”는 루소의 발명품이다. “사회” 자체를 사회적 문제이자 질문으로 여긴 것은 19세기의 혁신이다. 비근한 단어로 “사교적sociable”은 사회 집단에서 예의 바르게 지낼 수 있는 개인의 기술을 가리킨다. 단어의 변천을 통해 명확히 알 수 있듯, 사회의 의미는 시간이 지남에 따라 좁아졌다. 모든 연합과 동연적인[연합의 모든 방식을 아우르는] 정의에서 출발했지만, 오늘날 우리가 일반적 용법에서 사용하는 ‘사회’의 의미는 연합에서 각자 전담하는 부분을 취하는 정치, 생물학, 경제, 법, 심리학, 경영, 기술 기타 등등을 뺀 나머지로 제한된다.

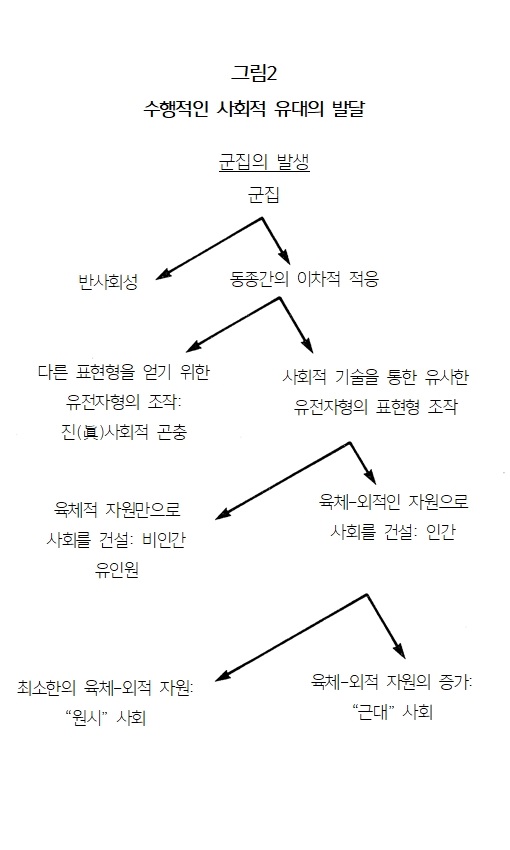

우리가 지지하는 수행적 틀은 사실상 “사회”라는 단어에 연합이라는 원래의 [폭넓은] 뜻을 돌려준다. 이러한 정의를 사용하면 사회를 달성하는 조직체들의 실천적 방식을 비교해볼 수 있다. 그림2는 수행적인 사회적 유대의 가능한 진화 방식에 대한 우리의 관점을 요약한 것이다. 우리는 행위자가 사회를 만들고 연합시키기 위해 활용하는 자원의 유형에 집중했다. “자원”이라는 관념을 특정 의미로 제한하지는 않았다.

사회의 기원에 대한 다양한 설명에서 ‘사회’가 최초로 의미하는 것은 동종의 군집이다(Latour ans Strum, 1986과 거기에 포함된 자료들을 참고). 그러나 대부분의 설명은 군집과 사회적 기술의 기원을 구별하는 데 실패한다. 군집이 한 번 생겨나면, 그 원인이 뭐가 됐든 간에(e. g. Alock, 1975; Hamilton, 1971), 우리의 모델에서는 두 개의 다른 전략이 가능하다. 첫째는 행위자가 가능한 한 타자에게서 달아나고 분리되는 것이다. 이 선택지는 잠깐의 번식기나 일시적인 연합을 제외하면 혼자 있는 반사회적 동물을 발생시킨다.

두 번째 선택지는 더 흥미롭다. 군집을 이룬 개체가 [무리에서] 달아나지 않는다면, 그/그녀는 새로운 동종의 환경에 적응해야만 한다. 이는 동물의 품행을 다루는 문헌에서 [재현되는] 가장 일반적인 사회의 의미다. 일원이 동종의 타자들과 가까이 지내기 위해 행동 양식을 변화시키는 것 말이다. 사회를 만들고 유지하는 기술을 획득하는 것은 대체로 동종간에 형성되는 환경에 대한 이차적 적응이다. 새로운 사회적 환경에서 이용당하지 않기 위해, 개체는 더 영리하게 타자들을 조종하고 계책을 부릴 수 있게 되어야 한다.

사회적 선택지가 한 번 골라지고 나면, [다시] 두 가지 다른 가능성이 출현한다. 첫 번째 경우에는 유전자형이 사회적으로 구분될 때까지 변형된다. 곤충 사회는 행위자들의 몸이 비가역적으로 조형된 곳의 예다. 이와는 다른 사회의 의미를 두 번째 선택지에서 찾을 수 있다. 두 번째 경우 유전자형은 유사한 표현형을 낳는다. 이런 표현형은 개체들의 끊임없이 향상되는 사회적 기술에 의해 조작된다. 이 선택지는 또한 두 가지 대안으로 갈라진다.

개코원숭이는 그 중 첫 번째 예를 제공한다. 사회적 기술은 사회란 무엇인가에 대한 행위자의 정의에 타자를 등록[동참]시키기 위해 필수적이다. 하지만 개코원숭이는 “무른soft 도구”밖에 갖고 있지 않고, 따라서 “무른” 사회밖에 건설할 수 없다. 그들은 자신의 몸, 지성, 그리고 장기간 축조한 상호작용의 역사 말고는 자신의 정의를 타자에게 설득시키고 요청할 다른 방도가 없다. 이는 복잡한 과업이고, 오직 사회적으로 “영리하고” 능숙한 개체만이 개코원숭이 사회에서 성공적이기를 희망할 수 있을 것이다.

두 번째 가능성은 사회적 유대를 정의하고 강화할 추가적인 수단을 획득하는 것이다. 여기에 걸맞은 예로는 물질적 자원과 상징들을 과업을 단순화하는 데 활용함으로써 사회를 창안하는 인간의 경우를 들 수 있다. 사회적 상호작용은 더 복합적으로 되지만 덜 복잡해진다. 개코원숭이의 경우에 타자들 속에서 사회를 달성하는 데 많은 기술이 필수적이었다면, 이 선택지에서는 상징적이고 물질적인 유대의 창안이 그 역할을 대신한다. 그 결과로 행위자들은 이제 사회를 만들려고 출현하기보다는 그들을 압도하는 물질적 사회에 끼워 넣어지는 것처럼 보인다(앞서 논했던 [사회에 대한] 전통적 패러다임[의 관점]).

인간 사회에서 추가적인 갈래들이 나뉜다. “원시적” 사회는 최소한의 물질적 자원들로 형성된다. 자원의 증가는 “근대” 사회를 낳는다. 따라서 [자원을 동원하는] 테크놀로지는 거대한 규모로 사회를 건설하는 문제의 유일한 해법이다. 이런 의미에서 근대의 테크놀로지는 사회적이다. 그것은 사회의 수행과 개채들의 동원에 쓰이는 더 많은 자원을 재현한다represents.

우리의 이론적 모델을 요약하자면 이러하다. 개체들이 한 번 군집을 이루고 서로를 피하기를 선택하지 않는다면, 그들은 동종간의 새로운 경쟁적인 환경에 이차적으로 적응해야만 한다는 것이다. [이 적응에는] 두 가지 전략이 가능하다. 다른 표현형을 얻기 위해서 유전자형을 조작하기(진사회적eusocial 곤충), 아니면 향상된 사회적 기술로 유사한 유전자형의 표현형을 조작하기. 사회적 삶에 적응하는 유사한 몸들에게는 다시 다음의 두 가지 가능성이 있다. 오직 사회적 기술만을 활용하여 사회를 건설하기(비인간 유인원), 아니면 사회적 유대를 규정하기 위해 필수적으로 추가적인 물질적 자원과 상징들을 활용하기(인간 사회). 인간 단계에서 다른 유형의 사회들은 그 사회가 사용하는 새로운 자원의 범위에 따라 형성된다.

정치

사회의 의미에 대한 우리의 탐색은 정치에는 어떻게 적용될까? 그 대답은 물론 정치를 어떻게 정의하느냐에 달려 있다(Mackenzie, 1967). 가장 간단하고 넓은 차원에서, 정치는 단순히 “현명한, 신중한, 기민한 사람”에 의해 혹은 “편의에 맞고, 능숙하게 고안된 조치”로서의 정책에 의해 특징 지어진다(옥스퍼드 영어사전). 슈베르트(1986)는 종간 발전적 비교를 허용하는 정치의 정의를 제안했다. 그에게 정치란, 개인이 밀접한 관계의 타자가 아니라 큰 사회 집단 안에서 함께 살아가고 있는 타자들에게 영향력과 통제력을 미치는 양식이다. 이러한 집단 안에는 집단의 문화적 규범을 결정하는 정책을 통제하기 위해 협력하거나 경쟁하는 하위 집단이 있다.1

우리의 접근과 슈베르트의 제안 모두, 동종에 영향을 미치고 통제력을 행사할 수 있는 능력을 정치적 행위에서 중요한 측면으로 본다. 사회에 대한 수행적 정의로 이동하면서, 우리는 사회적 연결을 협상과 통제를 위한 활동적 시도로서 구상했다. 종들 사이의, 그리고 인간 집단들 사이의 차이점은 타자를 조직하고, 동원하고, 변화시킬 수 있는 규모에 있다. 우리의 모델에서 물질적 자원과 상징은 (개체가 타자에게 최소한의 영향력을 갖는) 제한된 안정성을 지닌 “무른” 사회와 (타자가 어떠한 현재하는 존재 없이도 영향을 받을 수 있는) 안정적이고 “강한” 사회를 구분하는 데 중요한 역할을 한다.

우리가 사회적 유대의 진화에 대한 우리의 버전을 통해 사회적 유대를 재정의하고 그것의 발전을 추적했듯이, 사회성의 시작에서 정치적 행위의 시작을 식별해낼 수 있을까? 개체들은 상대적으로 수동적이고 그들을 압도하는 사회로 진입한다는 전통적 관점은, 분명히 개체가 “행위자”가 되고 “사회란 무엇인가”를 정의할 주도권을 가질 때 정치적 행동이 시작된다고 생각하게끔 유도할 것이다. 이러한 관점에서 그러한 [정치적] 주도권은 진화적 시간 척도에서 매우 늦게 나타난다. 하지만 모든 행위자가 어느 정도는 사회를 “수행”하며, 처음부터 조사하고 탐사하고, 협상하고 재협상하는 활동적인 참여자라면, 우리는 정치적 행동의 시작점을 어디에 적당히 위치시킬 수 있을 것인가? 주요한 협상이 표현형의 출현 이전에 벌어진다는 이유로 진사회적 곤충을 배제해야 할 것인가? 인간이 아닌 영장류는 그들의 물질적이고 상징적인 자원의 범위에 의해 영향을 끼칠 수 있는 영역이 제한되므로 배제해야 하는가?

슈베르트의 “생물학적 행동주의”에 입각한 정의의 요점은 비인간 영장류에 정치적 행위를 부여하는 일(적어도 최근의 몇몇 연구가 했던 일(e.g. deWaal, 1982))에 주의를 촉구하는 것인 한편, 우리 논의의 요점은 우리가 “사회”라고 부른 것과 정치라고 정의되어 온 것 사이에 더 밀접한 관련성을 끌어내는 것이다. 이러한 노력들은 개미, 개코원숭이, 그리고 이를테면 펜타곤의 기술관료들 사이의 중대한 차이를 지우지는 못한다. 오히려 새로운 방식으로 차이의 근원을 강조한다. 즉 사용되는 자원들과 그들을 동원하는 데 요구되는 실천적 작업 말이다. 자원에 대한 우리의 정의에서 가령 유전자, 권력, 언어, 자본 및 기술은 모두 점점 더 지속적인 방식으로 타자에 대한 영향력을 강화하는 전략적 수단으로 간주된다. 정치는 다른 것들과 분리된 하나의 행동 영역이 아니다. 우리가 보기에 정치는 많은 이질적인 자원들을, 갈수록 점점 더 부수기 어려워지는 사회적 연결고리로 엮일 수 있게 하는 것이다.

1 최근까지 “문화적 규범”은 선험적으로 비인간 동물을 배제해온 듯하다. 이제 동물의 “정신적 모델”에 대한 증거가 불거지고 있다(e.g. Griffin, 1981, 1984).